AUFBRÜCHE IN DIE DIGITALE GESELLSCHAFT

Ein Forschungsprojekt des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung

Latest Posts

Rezension Christian Franke (Siegen) zu: Martin Schmitt, Die Digitalisierung der Kreditwirtschaft

Im November 2021 erschien die Dissertation von Martin Schmitt, „Die Digitalisierung der Kreditwirtschaft. Computereinsatz in den Sparkassen der Bundesrepublik und der DDR“ im Wallsteinverlag. Inzwischen liegen weitere Besprechungen des Buches vor. In Heft 2/2023 der Viertelsjahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte rezensierte der Siegener Technik- und Wirtschaftshistoriker Christian Franke das Werk. Er kommt zum Ergebnis: „Insgesamt besticht das Werk durch seine Detaildichte, seine tiefe Verankerung in zuvor ungenutzten Archivquellen und seine methodisch sehr reflektierte Vorgehensweise, v. a. angesichts der wirtschaftlichen wie politischen Unterschiede von Sparkassen und Kreditwirtschaft in der Bundesrepublik wie der DDR. Der Verf. leistet eine bemerkenswerte Pionierarbeit.“ Lesen Sie die komplette Rezension auf https://biblioscout.net/article/99.140005/vswg202302028501

Sammelzezension zu: Erdogan: Avantgarde der Computernutzung & Schmitt: Digitalisierung der Kreditwirtschaft

In der aktuellen Ausgabe „Medienwissenschaft“ (Heft 2/2023) ist eine Sammelrezension zur Digitalgeschichte enthalten. Stefan Udelhofen, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn, widmet sich darin drei Dissertationen zur Geschichte der Digitalisierung in Deutschland. Darin werden gleich zwei Bücher aus unserer Gruppe gemeinsam besprochen: „Avantgarde der Computernutzung“ von Julia Erdogan und „Die Digitalisierung der Kreditwirtschaft“ von Martin Schmitt. Ergänzt wird dies durch die Dissertation von Matthias Röhr: „Der lange Weg zum Internet„.

Rezension zu: Martin Schmitt, Die Digitalisierung der Kreditwirtschaft

Im November 2021 erschien die Dissertation von Martin Schmitt, „Die Digitalisierung der Kreditwirtschaft. Computereinsatz in den Sparkassen der Bundesrepublik und der DDR“ im Wallsteinverlag. Inzwischen erscheinen die ersten Besprechungen zum Buch. So steigt Christopher Kopper, Wirtschaftshistoriker an Universität Bielefeld, in seiner Rezension bei SEHEPUNKTE damit ein, dass der „Titel dieser Dissertation … sehr viel spezieller [klingt], als das Thema tatsächlich ist“. Demgegenüber stellt fest: „In der deutschsprachigen Forschung ist Schmitts Buch die erste monographische Publikation über die Technik- und Wirtschaftsgeschichte der Digitalisierung.“ Lesen Sie die komplette Rezension auf http://www.sehepunkte.de/2022/10/36574.html

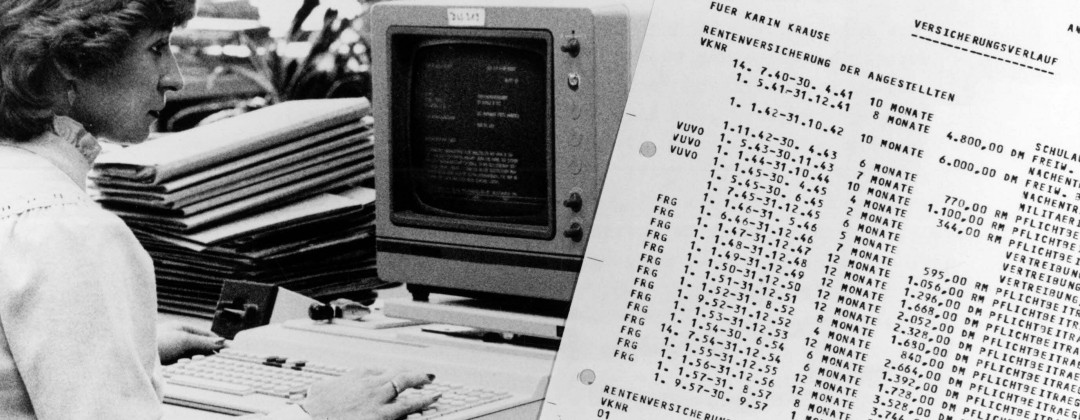

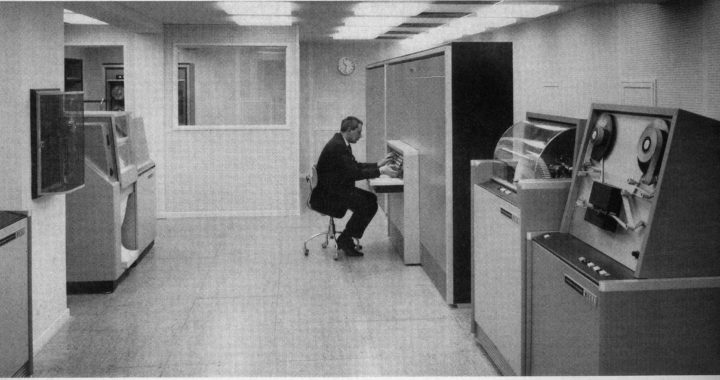

Ein Digitales Zeitalter? Über Digitalität, historische Periodisierung und den 1.1.1970

In der letzten Dekade kam ein frischer Wind in die zeithistorische Periodisierungsdebatte. Während sich die historische Zunft noch auf kein Enddatum eines 20. Jahrhunderts einigen konnte, beispielsweise auf ein „kurzes 20. Jahrhundert“ mit dem Ende des Ostblocks 1989-1991, fordern zwei Zäsuren das Jahrhundertdenken an sich heraus: Das Anthropozän (um 1950) und der Strukturbruch (um 1970). Beim Anthropozän wird argumentiert, dass sich eine neue erdgeschichtliche Epoche mit dem Menschen als dominantem Faktor ausmachen lässt, der gleichzeitig den negativen Konsequenzen seines eigenen Handelns unterworfen ist (Trischler/Will 2019). Auch naturwissenschaftliche Beiträge treiben die Diskussion an. In der Debatte um den Strukturbruch argumentierten Anselm Doering-Manteuffel und Lutz Raphael (2008, 2014), dass sich Anfang der 1970er-Jahre in den westlichen Industriestaaten ökonomische, soziale und politische Entwicklungen bündelten, was zum Ende der Ordnung des Nachkriegsbooms führte. Seitdem wurde ihr Befund vielfach problematisiert und differenziert. In der gesamten nachfolgenden Debatte ging dabei zumeist unter, dass beide Zäsuren fundamental mit informationstechnologischem Wandel in Verbindung standen. Diesem Wandel habe ich in meinem Vortrag an der HU Berlin im Forschungskolloquium Digital History nachgespürt und dabei Ergebnisse unsere Projektes und meiner Dissertation vorgestellt. Mein Kernargument ist, dass sich in der Zeit um 1970 zahlreiche digitalhistorische Entwicklungslinien verdichteten, sodass sich fortan von einem „Digitalen Zeitalter“ sprechen lässt.

Zum Abstract und zur Aufzeichnung des Vortrags „Ein Digitales Zeitalter?“ an der HU-Berlin, Forschungskolloquium der Professur für Digital History

Bildrechte: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), 1963

Schlagwörter

Archiv

- August 2024

- Juli 2023

- Oktober 2022

- März 2022

- Januar 2022

- November 2021

- August 2021

- Juli 2021

- Juni 2021

- März 2021

- Oktober 2020

- September 2020

- Juni 2020

- Mai 2020

- März 2020

- Oktober 2019

- September 2019

- Mai 2019

- Februar 2019

- Januar 2019

- Dezember 2018

- November 2018

- September 2018

- August 2018

- Juli 2018

- April 2018

- März 2018

- Januar 2018

- November 2017

- April 2017

- Februar 2017

- Januar 2017

- Dezember 2016

- November 2016

- Oktober 2016

- September 2016

- August 2016

- Juli 2016

- Juni 2016

- Mai 2016

- April 2016

- Februar 2016

- Oktober 2015

- September 2015

- August 2015

- Juli 2015

- Juni 2015

- Mai 2015

- März 2015

- Januar 2015

- Dezember 2014

- November 2014

- Oktober 2014

- September 2014